-

소개

커뮤니티

북구문화의집

문서자료실

-

비금·도초·하의·장산 _ 박문종 작가

- 작성자북구문화의집

- 등록일17.09.28

- 조회수1,000

-

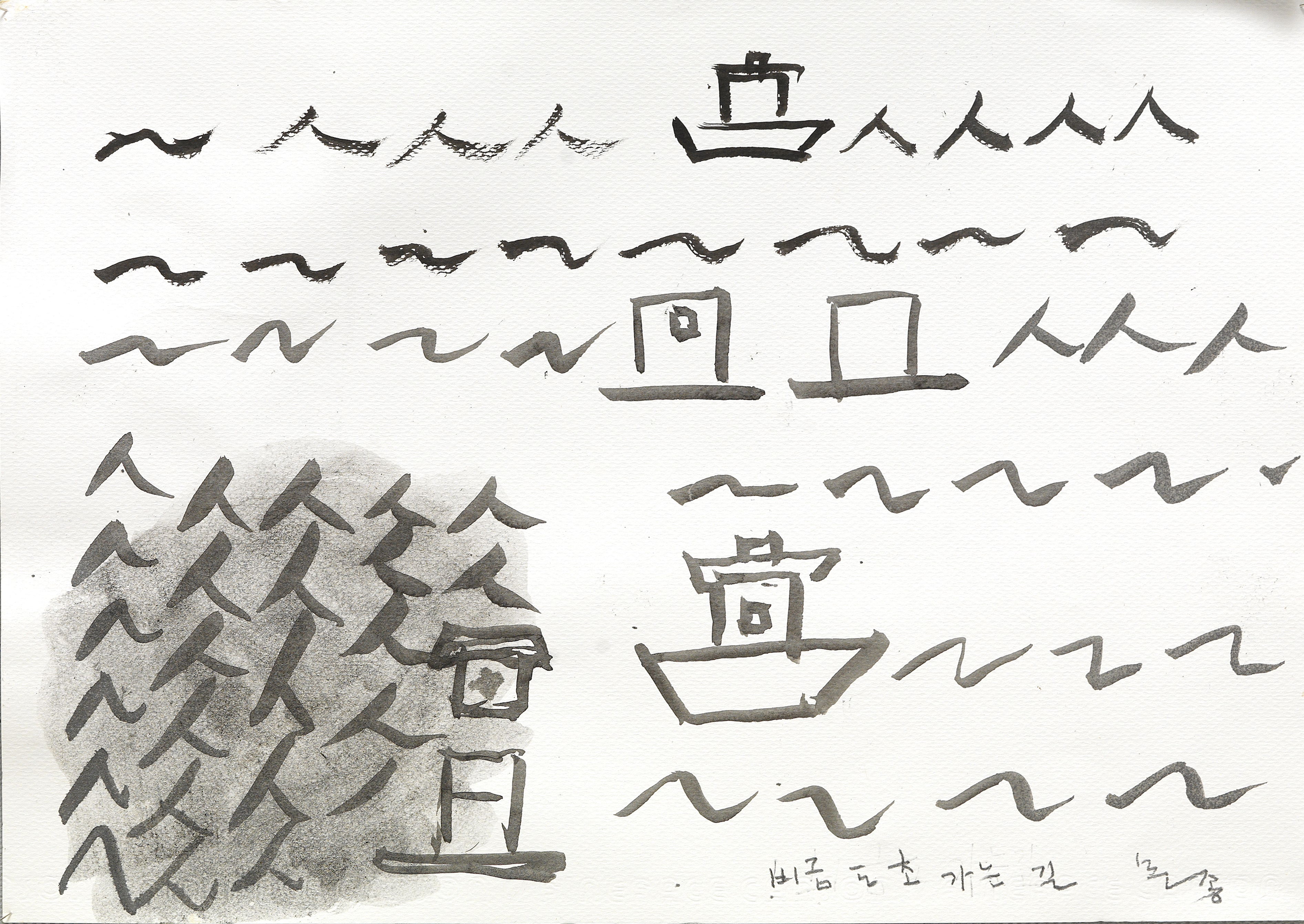

비금·도초·하의·장산 _ 박문종 작가

저기 아래섬 비금도초에는 간재미 초무침이 이만저만한 집이 있다고 아마 전국적으로 그만한 집이 없을 거라고 술청에 탁배기 잔 놓고 몇이서 노닥거리는 자리면 빠지지 않는 레파토리 언제 한 번 가자고 초맛 뿐이겠냐고 풍광 또한 볼만해서 회원모집 어쩌고 해도 말뿐이었다. 비금도와 도초 그 사이에는 아치형의 긴 다리(새남문대교)가 이쁘고 아래에 선착장이 둘인데 도초 쪽은 화도 선착장 비금도 쪽은 수대 선착장.

그러니 크고 작은 배들이 수시로 드나드는데 거기를 통과해야 흑산도건 가거도건 가는 거라고...

그런 곳에 괜찮은 집 없겠냐고 입다시다가 정말 또 가고 싶은 곳이 되어버렸다. 여차하면 혼자라도 배표를 끊을까 하다가 용케 따라나선다는 이들이 생긴 것이다. 영상작가, 화가, 덤으로 붙은 이 까지 해서 도합 넷.

섬 여행의 요체는 배타기다. 처음도 아니면서 탈 때마다 흥분과 긴장감을 감추지 못하는데 좀 엉뚱하게도 그 거대한 쇠덩이가 밑도 끝도 없는 바다를 향해 들어간다는 막연한 불안감 같은 거다.

더구나 매표소에서 신분증 제시라는 엄격한 통과의례를 겪은 터라 긴장을 늦추지 못하는데 배가 항구를 빠져나가면서는 언제 그랬냐 싶다. 배는 유달산을 끼고 돌아 나서는데 고하도 용머리는 긴팔을 뻗어 항구를 감싸고 목표대교와 겹치면서 장쾌한 경관이 펼쳐진다. 마치 블록버스터 영화의 한 장면처럼.

아무리 잿밥?에 눈이 멀어 쫓아내려가는 길이지만 따라 붙는 것이 없을 수 없다. 뱃전에 스치는 바람과 섬, 섬, 섬.. 스크류의 힘찬 포말이 이는 배 후미에 주저앉아 있자니 거창한 크루즈여행 못지않다. 이것만으로도 오늘 여행의 절반이다.

아까부터 우리 뒤를 따라 붙는 일당들이 있었으니 갈매기 무리다. 녀석들에게 새우깡 안주를 반강제로 털리고 하는 사이 배는 물을 하나 건너 안좌 팔금에 들어서고 있었다.

갑자기 선상 스피커에서 뚜~뚜~ 하는 신호음과 함께 요란스런 노래가락이 울려퍼진다. 바다가 육지라면, 바다가 육지라면, 어디서 많이 들어본 노래 객실에 승객들은 주섬주섬 짐을 챙기고 휴가철 성수기(휴가 바로 직전이어서) 인데도 한산하기만 해서 아주머니 2명 트럭1대 달랑 내려놓고 뱃머리를 돌리는 것이었다. 그 유행가 소리와 함께...

예전 같으면 객실이고 갑판이고 사람들로 발 딛을 틈이 없었는데 처음배 탔을 때였던가? 사람들이 너나없이 객실에 누워 있길래 아! 배는 누워 타는 갑다 했다. 나도 비집고 누웠다.

파란색 병 멀미약을 먹고 그래도 속이 울렁거려 정신이 없는데 그 와중에도 한쪽에서는 화투판이 뻑쩍찌근하게 벌여지고 있었다. 이제 배는 비금도로 향한다. 주변의 수많은 섬을 거느리고 섬 뿐이겠는가? 주낙배, 멍텅구리 배, 줄지은 김, 파래 막대들 등대는 사열받는 기수병처럼 꼼짝않고 유영하듯 배가 순조롭다 싶더니 어는 순간 동력이 뚝 꺼져버리는 것이었다.

바람 빠지는 풍선처럼 붕 뜨는 느낌은 무엇인가? 바다 가운데서 해무에 갇힌 것이다. 그렇지 않아도 배가 출발할 때부터 안개 주의보가 내려져 그 때문에 가까스로 배를 타기는 했는데 아까의 불안이 현실이 되는 건 아닌지 객실에서 대기하라는 안내방송이 이어진다.

바다는 백지장처럼 하얗다. 아무것도 그려지는 것이 없다. 그러기를 한참만에 안개가 서서히 걷히자 안개 속에서 다가오는 섬은 그 이름만큼이나 신비롭다. 비금 도초 하의 장산이라는 말이 있다. 목포 쪽 인물이면 바로 알아듣는데. 섬 들의 고향 같은 말, 선창에 배가 들고 나고 섬은 명절에나 피서철에나 인정이 좀 들었다가 썰물처럼 빠지고 나면 썰렁하기는 여느 시골마을이나 다름없는데 70.80년대에는 여기서도 사람들이 무던히도 빠져나갔다. 그리고 돌아오지 않는 것이다.

아까 그 노래가 중독성이 있었는지 입안에 맴돌더니, 그렇다! 역설적이게도 정말 바다가 육지라면 수 없는 이별도 세월호 같은 것도 없었을 터 명절이라고 불원천리 고향집 찾았다가 태풍이라도 만날라치면 부두에서 발동동 구르다 되돌아 가야하는 곳. 목포 그리고 섬, 그 짠한 애한과 선상에 울려 퍼지는 통속적인 것과 선창에서 염전에서 혹은 어구를 돌보다 모처럼 차려입고 나들이 하는 뭐 이런 풍경을 기대했는지 모르겠다. 비금 도초 거기에는 지금도 염전에 소금이 익고 화도 선착장 간재미 회무침 맛은 그대로인지 그러나 무슨 일이든 한번이 좋은가 보다 첫정의 그것처럼 말이다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

-